发布时间:2025-09-22 11:43:29 作者:b 点击:5789 【 字体:大中小 】

(5)正交实验

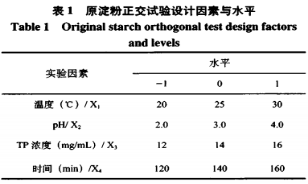

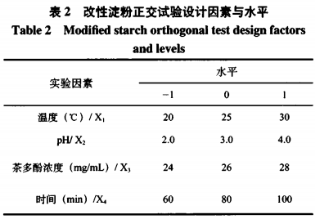

马铃薯原淀粉和改性淀粉吸附茶多酚的马铃正交试验设计因素与水平见表1和表2。

3、薯淀数据处理与统计分析

单因素的粉改附茶试验结果采用origin8.5软件进行统计分析,正交试验结果采用SPSS22.0软件进行统计分析,性及文中图采用origin8.5进行绘制。其吸

二、多酚的条结果与讨论

2、马铃马铃薯淀粉糊化温度的薯淀确定

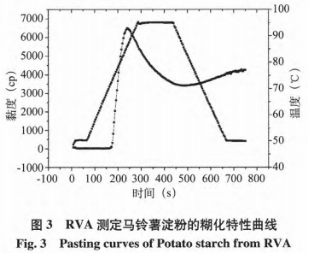

淀粉在糊化过程中随着温度升高,水分子不断地进入到淀粉颗粒内部,粉改附茶淀粉颗粒不断膨胀,性及导致淀粉的其吸黏度持续增加,淀粉溶液黏度从零开始上升时的多酚的条温度即为淀粉糊化起始温度,黏度最大时,马铃淀粉颗粒彻底糊化,薯淀此时的粉改附茶温度为淀粉的糊化峰值温度。

由图3可知,马铃薯淀粉的糊化起始温度和糊化峰值温度分别为71℃和84℃。因此,为避免淀粉糊化,选取70℃为制备马铃薯预糊化淀粉的试验温度。

2、改性淀粉制备条件的确定

淀粉糊化过程中,如果处理时间较短,对淀粉颗粒的改性比较温和,特性变化不明显;如果处理时间较长,淀粉完全糊化使结构坍塌,干燥研磨过后淀粉颗粒呈现碎片状,不利于制备维持原始形貌的淀粉颗粒。

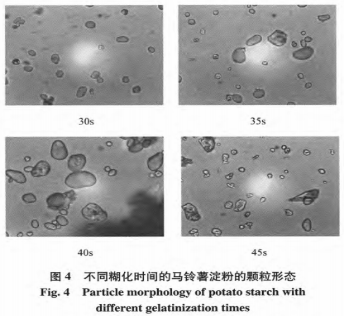

在70℃条件下,对马铃薯淀粉进行30s至45s的热糊化。利用BT-1600图像颗粒分析系统对马铃薯原淀粉和改性淀粉的颗粒形态进行观察,结果如图4所示。

由图4可以看出,马铃薯淀粉在70℃条件下糊化30s至40s时,淀粉的颗粒形态基本没有变化,表面光滑且无孔洞。随着糊化时间的延长,马铃薯淀粉颗粒表面开始发生变化,当处理45s时淀粉颗粒几乎完全破碎,淀粉的原始形貌和结构完全丧失,这是因为在热处理过程中淀粉被完全糊化,大量水分子进入淀粉颗粒内部,淀粉颗粒逐渐溶胀直至结构坍塌,颗粒结构消失,形成大量淀粉碎片,此时,原淀粉特有理化性质已完全破坏。

糊化40s至44s时间内,马铃薯淀粉颗粒表面开始变得粗糙,并逐渐出现裂纹。其原因是淀粉颗粒在70℃处理条件下,有水分子进入颗粒内部,引起淀粉分子链间氢键断裂,导致了颗粒的溶胀,体积变大,但是整个淀粉颗粒的形貌保持原状,表面偶有微裂痕。选择此条件下制备的淀粉在-20℃放置-定时间,淀粉糊在冷冻时不同淀粉链间伸展联结,重新形成新的缔合氢键,进入颗粒内部的水分形成冰晶。

适量无水乙醇加入冷冻的淀粉糊中,在室温下融化。由于水和乙醇相互渗透,淀粉中的水分比例逐渐减少,同时保存了冷冻条件下形成的淀粉分子结构,将乙醇烘干后,可以形成小孔,得到的淀粉样品微胀甚至出现了裂痕。

综上所述,制备理想的预糊化淀粉,其颗粒结构不能受到较大程度破坏,因此选择70℃条件下处理40s~44s。

3、淀粉吸附茶多酚的单因素实验结果与讨论

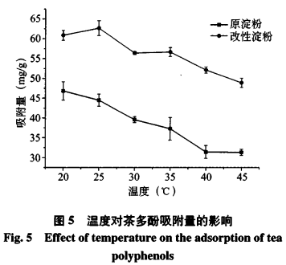

(1)温度对茶多酚吸附量的影响

骆慧敏根据Langmuir和Freundlich方程对不同浓度下的吸附等温曲线分别进行非线性拟合,证实了吸附反应为放热过程。所以温度越高,越不利于吸附反应的进行。另外,茶多酚高温条件下不稳定,因此选择室温20℃开始进行吸附试验。由图5可知,温度为20℃时,茶多酚吸附量最大,原淀粉和改性淀粉分别为46.8mg/g和62.7mg/g。

另外,随着温度升高,淀粉对茶多酚的吸附量降低。这也证实了预糊化-冷冻-乙醇置换制备的马铃薯改性淀粉吸附茶多酚的过程也属于放热过程,因此选择20℃为最佳吸附温度。

声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

相关链接:茶多酚,乙醇,马铃薯淀粉

感情语录文章素材感情书单素材库大年夜齐2024/3/15伉俪感情故事简短

2788

2788

国米队长:卢卡库走了就不行了?错!我们更强了

1022

1022

章子怡街头怒斥汪峰 私下形象原来是这样?难怪霍启山不敢要

1375

1375

名嘴:阿尔特塔太可耻了 奥巴梅扬是去探望母亲

107

107

罗永浩回应网传苹果iPhone12直角中型神似锤子足机

2421

2421

中国大妈后继有人,90后疯狂薅金:一口气豪买27件

2532

2532

英媒:朗尼克可能拿下B费 让范德贝克与他竞争

2436

2436

单节16分助篮网力挽狂澜 米尔斯成赢球大功臣

2995

2995

Nike SB Dunk Low携手There Skateboards打造全新联名滑板鞋

460

460

财商教育成社会关注焦点 360金融课堂希望让更多人成为理性投资者

2399

2399

超级灵活的“男友力”机器手问世

608

608

说他是唯一的“五代神颜”?

1417

1417

读文伤感爱情小漫笔扎心感情语录自嘲尽好案牍配图

勇士福地!麦迪逊球场八连胜 近9年未在此输球

淘女郎落幕了

中国大妈后继有人,90后疯狂薅金:一口气豪买27件

具有10.1英寸屏,朵唯竟然借有仄板正在卖,代价背华为看齐

专家预测可折叠iPhone三年后面世,三星已占93%折叠手机市场

我在转转经历了最深的套路

梅西逼走阿根廷老乡?尤文1月份想租借伊卡尔迪

保险投保人去世保险还有效吗

我在转转经历了最深的套路

马夏尔林加德将在1月离开曼联 红魔已有备选方案

腾讯游戏首次透露“未成年人防沉迷”进度,推进仍面临技术与理念挑战